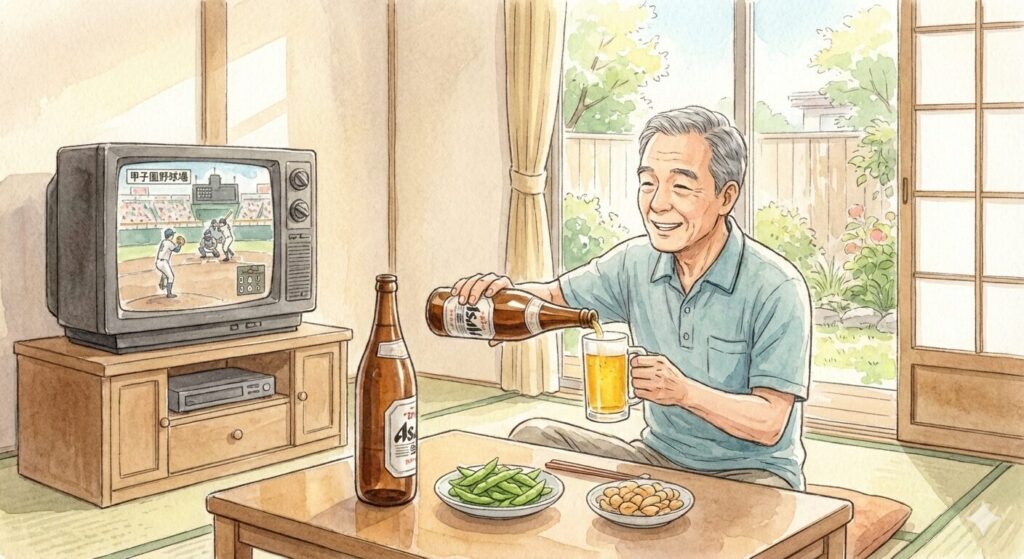

「60過ぎたらおまけの人生」

父は、そう言っては昼間からお酒を飲み、自由気ままに仕事をする人でした。

2002年、平成14年。 父は66歳で、その生涯を終えました。

けれど、父の人生が大きく変わったのは、 ちょうど60歳を迎えた年のことでした。

父は、撮影現場の装飾小道具を手がける会社を、親会社の勧めで立ち上げ、社長として経営していました。

どちらかといえば職人気質で、数字や細かいことには無頓着。 お酒の好きな仲間たちと、自由な空気の中で仕事をしていた人です。

高校野球の季節になると、テレビ中継を見ながらビールを飲むのが恒例でした。

「この試合が終わったら行くから」

そう言って、そのまま会社に顔を出さない日も、しばしばありました。

父の帰宅、そして同居へ

父は頸椎を損傷し、長い入院とリハビリの末、自宅に戻ることになりました。

当時、都内の家は1階が店舗、2・3階が住居。車椅子生活となった父には厳しい構造でした。そこで母は家を手放し、新しい家を購入。そのタイミングで、私たち娘家族との同居が始まりました。

1階の和室とリビングをフローリングに改修し、出入口にはリフトを設置。バリアフリーの工夫を重ね、父を迎える準備を整えました。

1994年のことです。

介護保険のない時代

その頃はまだ介護保険制度がなく、利用できる福祉サービスも限られていました。

母が手配したのは、市の社会福祉協議会によるサービス。介護用ベッド、ウォーターマット、移乗用リフト、フルフラットになる車椅子などは、すべて自費で揃えました。KSDからの保険金があったため可能でしたが、経済的な余裕がなければ難しかったと思います。

ちなみにこの年、私の息子が生まれました。三人目の育児と、父の介護が重なった時期でした。

父の生活と、母の献身

障害者手帳1級1種の交付を受けた父は、腰から下の感覚がなく、上半身も次第に動かせなくなっていきました。唯一の楽しみはテレビ。特に大好きだった野球中継を、毎日楽しんでいました。頭は亡くなるまでしっかりしていたのが、父の強さでした。

食事はやがて全介助に。歯はほとんどありませんでしたが、「お寿司が食べたい!」という希望に、母は近所のお寿司屋さんで握りを買い、一口大にして口元まで運びました。

ムセることもなく、上手に食べる父。 「美味いな〜」と笑う父に、母も嬉しそうでした。

排泄はバルーン管理で、尿量を測るのが日課。摘便や膀胱洗浄(当時は必要とされていた処置)も、母が担っていました。

自動体位交換ベッドがなかったため、時間を見て体位を変えることも欠かせません。家では一度も褥瘡を作りませんでしたが、肺炎で入院するたびに病院で床ずれを作り、家で治す——そんな繰り返しでした。

やっと家族の元に

全く動けない父でしたが、不思議と嫌悪感を持ったことはありません。

自由に生きてきた父が、やっと家族の中に戻ってきた——そんな感覚がありました。

母も私も、楽しさを見つけながら介護をしていたように思います。大変ではありましたが、そこには確かに“豊かさ”がありました。

夢に出てきた父は、いつものようにポロシャツを着て、笑っていました。

“おまけの人生”だったのかもしれないけれど、 私たちにとっては、本当の家族の時間だったのだと思います。

〜第3話 最終章へつづく〜

コメント